- 誤嚥性肺炎ってどんな疾患か、わからない

- 作業療法介入のポイント、流れを教えてほしい

- リスク管理はどんな点に注意すればいいの?

こんな悩みを持つ、学生さん、新人さんにおすすめです。

- 誤嚥性肺炎の作業療法介入のポイントがわかります。

- 新人さんでも大丈夫。あなたの持っている知識で充分介入できます。

- この記事を読めば、誤嚥性肺炎の患者さんに自信を持って介入できます。

10年以上誤嚥性肺炎に介入してるんでしょ?介入した患者さんは累計で3桁は、いってるんでしょ?普段行ていることを分かり易くおしえてね。

誤嚥性肺炎とは

病態

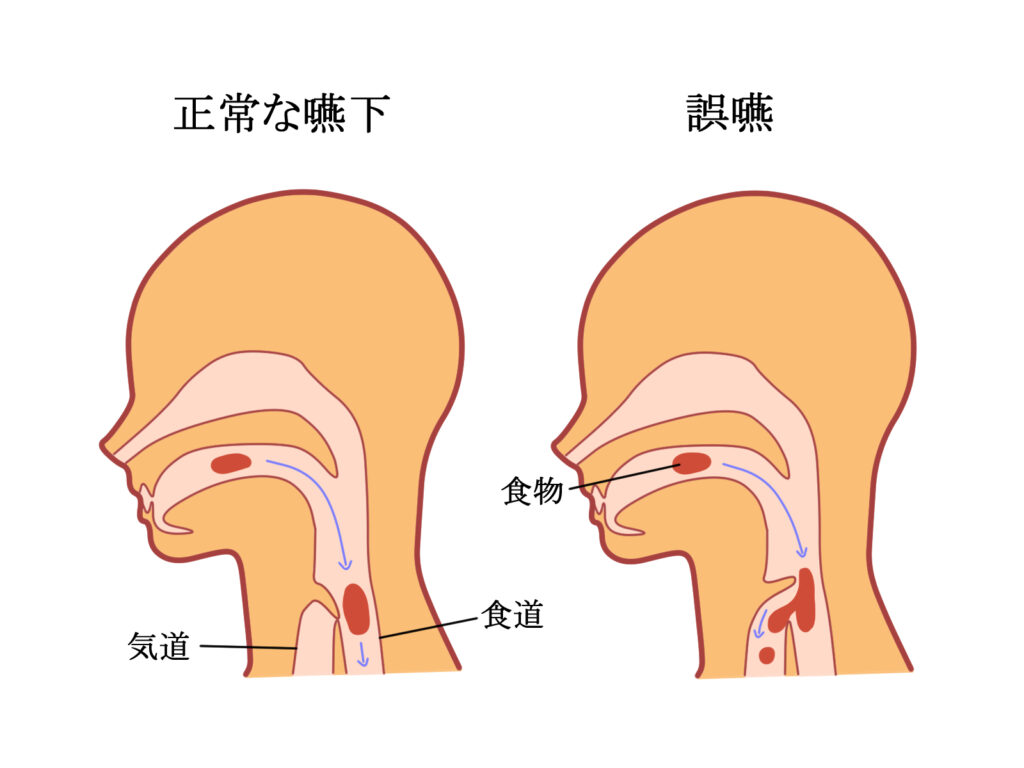

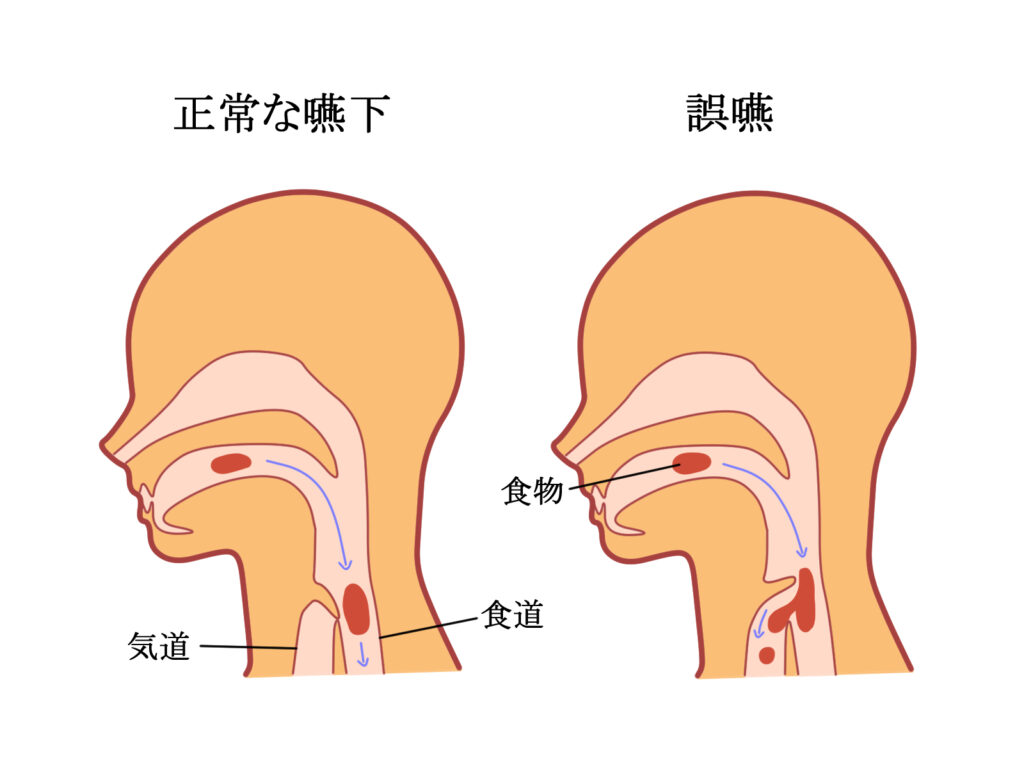

食道ではなく気道に食塊や、唾液が入ることにより引き起こされる肺炎です。

70歳以上になると、肺炎による入院患者の70%以上が誤嚥性肺炎とのデータが報告されています。

ですから、あなたが入職してから経験する呼吸器系の疾患の患者さんの中で、最も多くかつ入職して早い時期に担当する疾患かと思います。

原因

原因は大きくわけて2つです。食事中の食べ物か唾液によるものです。

”誤嚥性肺炎“と言うと、食事が原因のものが多いというイメージですが、実際は唾液の誤嚥の方が多いです。なぜなら、就寝中は頸部が後傾位となり、唾液が気道に垂れこみ入易くなるからです。

だから胃ろうをしていても、唾液誤嚥で誤嚥性肺炎になることがあります。唾液の中には細菌が1mlあたり、100万から数億個あるといわれています。

口腔内を清潔に保ち細菌を減らすことは、歯の健康だけでなく、肺炎防止の観点からも大切なのですね。

臨床症状

発熱、咳嗽、喀痰 呼吸苦などが主な症状です。ただし高齢者の場合は前記の症状ははっきりしないことも多いです。

倦怠感の訴え、なんとなく、ぼーとしている、活気がない。以前からムセ易い患者さんに前記の症状があらわれた場合は誤嚥性肺炎を疑いましょう。

検査・診断

確定診断:①レントゲン所見で右下肺に湿潤影を認めます。

そして、以下の4つのうち、

・37.5度以上の発熱

・CRP異常高値

・白血球9000

・喀痰(濃い黄色いたんが出る)

2つ当てはまると誤嚥性肺炎と確定されます。

喀痰治療方法・薬

抗菌薬が処方されます。

誤嚥性肺炎の作業療法介入の特徴・ポイント

特徴は比較的介入しやすいことです。

介入方法は「廃用症候群(はいようしょうこうぐん)」(治療のため臥床をしいられ、体力や様々な身体機能の低下が生じている状態)の患者さんの介入方法をベースでOKです。

どうゆうことかと言いますと、投薬治療等で炎症症状が治まり、多くの患者さんは介入する時は症状が安定しています。

食事開始時にリハオーダーが出ることが多いです。COPD(慢性閉塞性疾患)などと比較してシビアなリスク管理はさほど必要ないことが多いです。

先ずは作業療法士の活躍の場、食事場面に介入します。安全に食事摂取可能なポジショニングを設定し、看護師や言語聴覚士に分かり易く伝えます。イラスト、写真で示すとスムーズです。

食事のポジショニング設定が定着し病棟にまかせることができるようになったら、認知機能の賦活や、体力増強を重点目標として介入していきます。

作業療法介入の実際の流れ

安静度の確認をして、バイタルサインのチェック

安静度は医師のカルテ、処方箋をみて確認しましょう。ほとんどの場合、座位訓練可能です。

安静時(臥位時)の、血圧、脈拍数、Spo2の測定をします。

治療のため、臥床期間が長くなっているため、特に介入初期は起立性低血圧に注意する必要があります。先ずは安静時のバイタルサインを把握し、起こした時の体の変化を掴めるようにします。

座位でのバイタルサインの確認をしながら介入します。

認知機能の評価

指示理解は可能か?また、指導したことを記憶として定着できるのかを、動作指導をしながら、またHDS-Rなどを使用し、評価しましょう。

ADLの視点で介入

・食事

(呼吸パターン、リズムの確認を整える。)

・食事は小分けにしましょう。

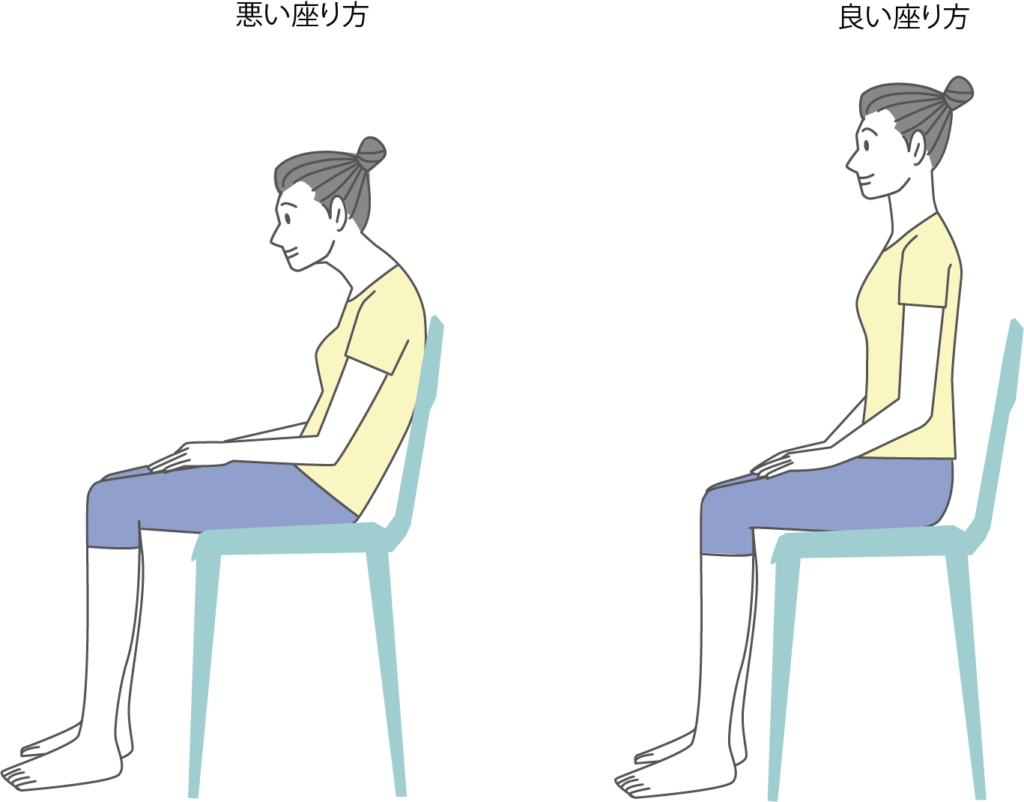

・ポジショニングを実施しましょう。

再び誤嚥させないためのポジショニングのポイント

頚の後屈を防ぐ:首が後屈していると、

喉頭口が広くなっており、飲み込みをする時に、喉頭蓋が喉頭口をふさごうとしてもふさぎにくくなってしまっています。

そのため、食べ物がダイレクトに気管に入るリスクが高まります。

体幹が後屈した座位(ずっこけたように座っている)や、足底が床に接地していない状態での座位も、頸の後屈の原因となり、誤嚥の原因となります。

また、いす、テーブルの高さが適切かも評価します。

- 介助の時は目線を合わせましょう。上から目線ですと、頸の後屈をうながし、誤嚥させやすくなります。

- 飲み込みのペースは適切かどうか確認しましょう。

リスク管理

再び誤嚥性肺炎を起こさないようにする。毎食ごとに定められた方法で摂取する。

起立性低血圧に注意する。

一度誤嚥を起こした患者さんは、咳嗽反射も低下しており、誤嚥しやすいです。

ですからポジショニングや、食形態、ペースなどをしっかり評価し、その通りに食事をとる環境を作ることが一番大事です。生命の危険につながります。

そして、看護師さん、助手さん、介護さんに患者さんが決めたポジションで食事ができるように、食事ごとに、正しくポジショニングや食器のセッティング、介助をしてもらいましょう。

急性期であれば、バイタルサインの変動に注意が必要です。

特に起立性低血圧には注意が必要です。脳へ供給される酸素量が低下し、めまいや、動悸、息切れ、失神などを起こすことがあります。

表情の変化に乏しくなってきた。活気がなくなってきた。顔色が青白くなってきたら、起立性低血圧の危険性があります。

そのような時は座位訓練や食事を中止し臥位で下肢を挙上させる姿位をとりましょう。

患者さんは自覚症状に乏しかったり、認知症で体の不調をうまく伝えることができないこともあります。

ですから、訓練時には、血圧や血中酸素濃度を適宜測定しながら、介入しましょう。

基本は患者さんの表情、顔色、動作スピードなどの観察を怠らず、適宜バイタルサインの測定を行っていくイメージです。

まとめ

- OTは食事のポジショニングや、認知機能の賦活が第1です。

- その後認知機能の賦活やADL動作、体力の向上を目標に介入していきます。

- 再度の誤嚥、起立性低血圧に注意します。

以下は、作業療法士が介入することも増えてきた、COPDの患者さんの作業療法についての記事です。

こちらも、併せて読んでみてください。

コメント