- COPD(慢性閉塞性疾患)ってどんな疾患か、わからない

- 食事や入浴などの作業療法介入のポイント、流れを教えてほしい

- リスク管理はどんな点に注意すればいいの?

こんな悩みを持つ、学生さん、新人さんにおすすめです。

- COPD(慢性閉塞性疾患)の作業療法介入のポイントがわかります。

- 作業療法士のために食事や入浴などのADL動作にしぼって解説します。

- この記事を読めば、COPDの患者さんに、自信を持って介入できます。

近年はOTもCOPDのリハを実施することが増えてきたでしょ?どのように介入しているの?

COPD 慢性閉塞性疾患 とは?

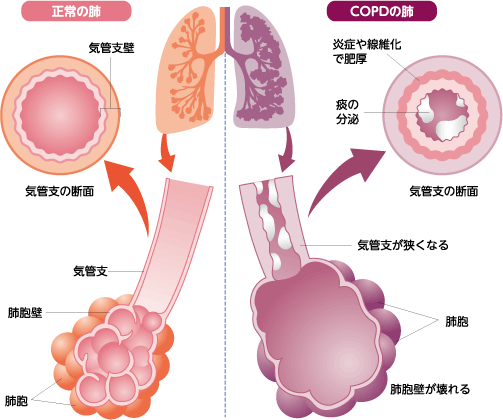

病態

空気の通り道である「気道」が狭くなる状態(閉塞)が持続する病気です。

肺気腫や慢性閉塞性気管支炎、またはその両方に伴って発生します。

長年の喫煙により、徐々に気道や肺などの呼吸器がダメージを受け、呼吸機能が低下していきます。

ですからタバコを吸ってすぐに、症状が出るわけではありません。

若い時からタバコを吸い始めた人の場合、多くは中年期以降に症状がでてきます。その時には損傷された肺などの組織を直す(修復する)ことはできません。

治療は対症療法的なものが中心となります。壊れた肺や気道を修復する治療は無いということです。

原因

- 喫煙が最大の原因です。別名タバコ病とも呼ばれています。副流煙でタバコを吸っていない、家族が病気になることもあります。こわいですね、

臨床症状

- 慢性の咳嗽(がいそう)→長引くせき、具体的には2、3週間から数年以上続いている状態です。

- 喀痰(かくたん) いつも ”たん” がからんでおり、すっきりしない状態のことです。

- 進行は緩徐(かんじょ)ゆっくりです。初期にはほとんど、症状が現れません。ある日、坂道で息切れを自覚するまで、気付かないことが多いです。

- 初期は労作性呼吸困難(主に歩行や日常生活動作の時)のみで、安静時(ただ座っている時)の呼吸困難感はほとんど認めないです。

検査・診断

・胸部X線検査

・肺機能検査 スパイロメトリーを使用して行います。

治療方法

- 先ずはタバコを止める「禁煙」が第1選択です。

損傷された組織は再生されないですが、これ以上の組織の損傷を防ぎ、損傷スピードを抑えるためには効果的です。 - 症状の緩和→薬剤により、気管支を拡張させて、空気の通りの増大をはかります。

- 支持療法→呼吸リハビリテーション(理学療法士さんの得意分野)、栄養価の高い食事を摂取します。

COPDの作業療法介入の特徴・ポイント

- さぁ、私達の出番です。息切れ(呼吸が苦しかったり、呼吸をする際に不快感を感じること)が少ない動作方法の指導、提案をします。

作業療法介入の実際の流れ

安静度の確認をして、バイタルサインのチェック

- 呼吸数、脈拍、血圧、Spo2などのバイタルサインを確認します。あわせて、呼吸状態も確認します。

認知機能の評価

指示理解は可能か?また、指導したことを記憶として定着できるのかを、動作指導をしながら、またHDS-Rなどを使用し、評価しましょう。

ADL介入

食事

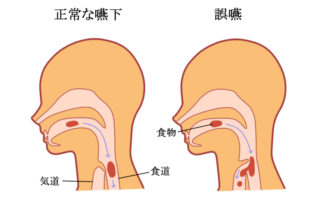

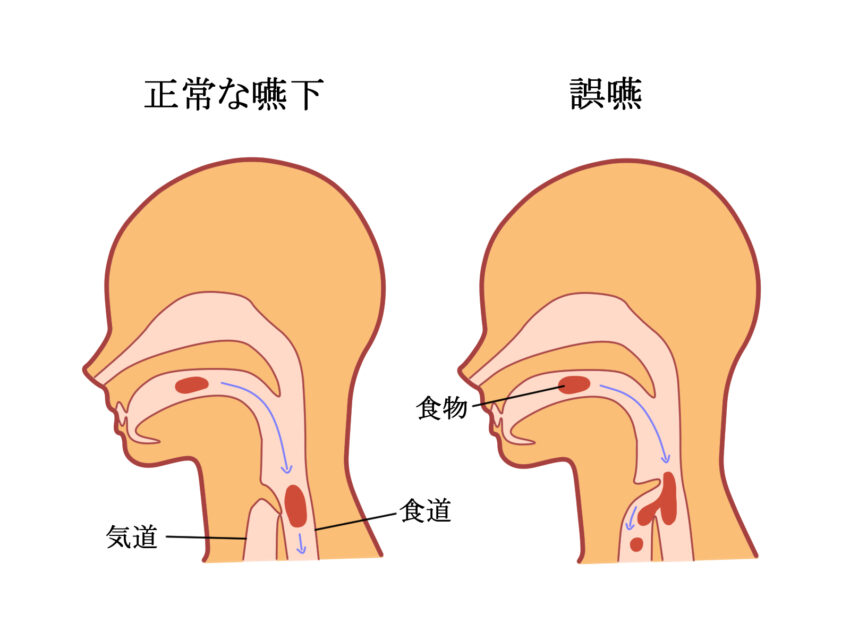

むせこみや、誤嚥に注意します。食事の1回量が多いと、食後に呼吸困難感をきたすことがあります。

- テーブルや椅子の高さなどの環境調整をします。

- 食事量は小分けにする。少量ずつ数回に分けて休憩をとりながらたべるよう指導します。

整容

前かがみで洗顔をする動作は、胸郭の動きを制限し、息苦しさを生じさせやすい動作です。

- 環境設定をする。→洗面台の高さの調整を行います。

- 休憩を取り入れながら、洗顔動作の工程を分割します。(一気に行わない)ゆっくり行い、単位時間あたりの仕事量を減らすようにします。

更衣・上衣

更衣動作は服を首に通す、腕を袖に通すなど、胸郭の動きを制限する上肢の挙上動作がおおいです。

前あきシャツ ◎

首を通すのに、上肢の挙上や、前かがみ動作が少ないので、呼吸困難感は少ないです。

かぶりシャツ △

体幹前傾位、上肢の挙上位となるため、息苦しさを生じさせやすいです。衣類の種類や大きさの工夫(ゆったりめの服を選ぶのが○)をしてなるべく上肢の動きを小さくします。

更衣・下衣

- 立位で下衣の上げ下げを行う時、前かがみ動作で、Spo2が低下しやすい。

- 腹部を圧迫いないように、椅子を高くして、足を組みやすくすることや、立ち上がりをしやすくする。

- 前かがみではなく、足をあげて、下衣を通す。

排泄

排便では、いきみ動作時に呼吸パターンが崩れやすいです。

- いきみ動作の際は息をこらえないように、呼吸と同調していきむように指導します。

- 排泄後のトイレットペーパーでふく動作や、立ち上がりでは休憩を十分に挟みます。

- その後立位でひと呼吸おいてからズボンの上げ下げを行います。

入浴

入浴動作は最もSpo2が低下しやすい動作のため注意します。

- 体をふく時はタオルを大きい物にして、上肢の動きを小さくします。

- 脱衣所や、浴室内に椅子を設置するなど、休憩や行為動作を行いやすい環境設定をします。

- 洗体動作の時は前傾姿勢を避けるために、椅子の高さは高めに設定し、呼吸に同調して行うように指導する。

- 湯舟に張るお湯の量は、みぞおち下を目安にします。

- お湯の温度は、ややぬるめに設定することで呼吸への負担をへらすことが可能です。

- 洗髪時はシャンプーハットを使用すると体幹前傾位は軽減される。

リスク管理

呼吸困難感を感じている時は、無理をさせず、休憩を入れ、呼吸法の指導等を行います。

まとめ

- OTの役割は、呼吸困難感の少ない動作指導を実施することです。

- 基本的な「呼吸生理」の知識は必要です。

- また、「排痰手技」や呼吸困難感が強い時に実施するケアの方法も徐々に習得していきましょう。

OTが最も介入することの多い、呼吸器疾患である「誤嚥性肺炎」についての記事を作成しました。

参考にしてくださいね。

コメント