リハビリを実施する時に参考とする検査の値はたくさんあります。

今日は、発熱、痛み、下痢などの症状がある患者さんの場合、どのような検査項目を診ているのか?について記してみたいと思います。

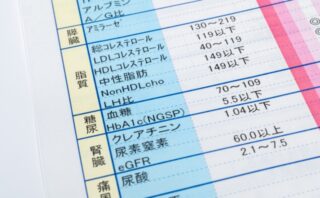

CRP(C反応性たんぱく) 基準値 0.3 発熱 術後

この数値は細菌などの感染症による炎症や、発熱、激しい運動、精神的興奮、心筋梗塞などにより上昇します。

臨床で、非常に良く確認します。倦怠感や発熱がある。痛みの訴えがある。そんな時は必ずチェックします。

「まだ、体の中で一生懸命闘っているんだな。ベッド上、ベッドサイドでの訓練にしておこう」

とか、

「今日は休息をとってもらて、体力を蓄えてもらった方が良いな」などと介入の仕方を考えます。

一般的にはウイルスによる炎症では上昇しないので、次のWBCの値と発熱の有無などで、感染性なのかを判断する時に用いています。

実際には、急性期の介入の時はこの値が5とか10の時もあります。

WBC(白血球数)基準値 38~98

細菌による感染症の場合上昇します。この値が高く発熱がある場合はウイルス性の感染症を否定できます。

新型コロナの陽性判定でを出す時に、PCR検査、抗原検査の結果とあわせて、この値を確認し、総合的に感染しているかどうかを、判断することもあります。

この値が低いのに発熱がある時はウイルス性やアレルギー性の感染を疑います。

白血球はさらに以下に分類されます。(さらに細かく分類されますが、今日はこの辺で)炎症の原因を突き止めるために、これらの値も、各々独立した検査項目として値を出すこともあります。

- 好酸球

白血球の中の アレルギー反応 - 好塩基球

即時反応 - 好中球

細菌の攻撃 - 単球

細菌の攻撃、貪食 - リンパ球

免疫機能に関係するが ウイルス性の感染でも増加する。白血球の中の異形リンパ球の割合が増えると、ウイルス性の感染を疑います。

CK(CPK)基準値 45~245

主として、心臓(筋)に問題があるか、否かの判断をする時に参照します。

そのほかに骨格筋の炎症、運動し過ぎて筋肉痛がある時など、筋肉の破壊がある時にも上昇します。

循環器、運動器(整形外科)の領域でよく参考にされます。

PLT(血小板数)基準値 14~36

血液が凝固しやすいかどうか、を判断する時に見る値です。

この値が低いと、出血しても、なかなか血が止まらない。なんてことが起こります。

またちょっと体をぶつけただけで、すぐに内出血(皮下出血)を起こしたりします。

この値が高い患者さんとリハビリに介入する時は、

「患者さんの下肢を、車いすのフットレストにぶつけないように特に注意しないと。」

いつもに増して、体がぶつからないように慎重に確認しながら、車いすに移乗させます。

LD(LDH) 基準値 124~222

細胞に破壊があると上昇します。主に肝臓機能に問題があるかどうかを知りたい時に確認します。

まとめ

リハビリ職でも、検査データの値が意味するところを読み解いていく能力は重要です。

覚えるべき項目は多いです。またその数値を単独で判断するのではなく、他の数値の値も考慮して判断しなければならない等、正確に判断することは簡単ではありません。

ますは、ここにあげた検査項目の値に注目して、重点的に覚えていきましょう。

そして、だんだんと他の検査項目の値も覚えていくようにしましょう。

たくさん検査データの値を読確認し、患者さんの症状や、治療内容と照らし合わせることを繰り返していきましょう。

気が付けば、検査データの値が意味するイメージが、自然と頭に浮かんでくるようになりますヨ。がんばれ!

患者さんの意欲低下や、倦怠感の訴えがあった時に参考、ぜひ読んでみてください。

きっと、お役にたちますよ。

コメント